こんにちは、おとうふです。

今回は「どうでもいいと執着を手放せば好転する3つのこと」というテーマでお話ししていきます。

僕たちはつい「頑張らなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」「嫌われないようにしなきゃ」と、あれこれ頑張って行動しながら日々を過ごしています。しかし、実はこうしてしまうのは、 心の根底で自分にたくさんの縛りをかけているからなんです。

そのせいで人間関係がしんどくなったり、心が休まらなかったりして、最終的には何もかもが嫌で、自分自身も嫌だと感じてしまうことすらあります。

でも安心してください。実は、僕たちを縛っている 3つのことを「どうでもいい」と意識して手放すだけで、心も軽くなり、無理なく日常がうまく回り始める んです。

そこで今回は、その3つのポイントを具体的に解説していきます。手放すことで、無理をし過ぎてしまうことが減るだけでなく、日常がいい感じに上手くいくように変化していきます。ぜひ最後までご覧になってください。

おとうふメンタル相談室 チャンネルページはこちら

https://www.youtube.com/@otofu_mental/videos

Contents

執着を手放せば好転する3つのこと

できる人であろうとすることをやめる

まず一つ目は、「自分ができる人であろうとすることをやめる」です。

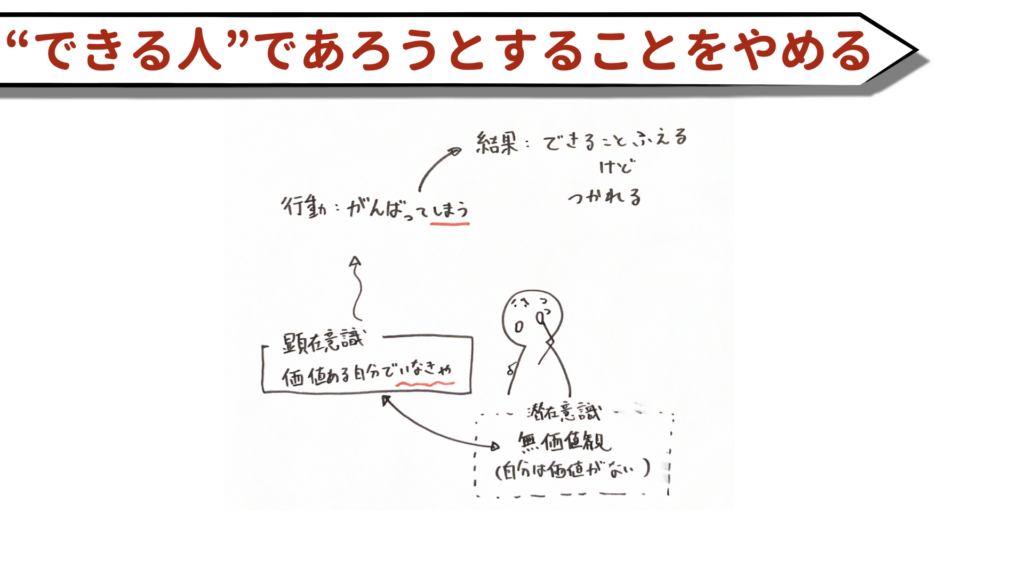

まずはこちらの図を見てください。

この図が示しているのは、心の根底では「自分は無力で、できなくて、価値がない」という無価値感を感じてしまっている、ということです。そして、その根底と向き合わなくても済むために、根底の思いを払拭するために、仕事だったり家事だったり、何かしらのタスクができる自分であることで、この根底の無価値感から目をそらす、ということを僕たちはしてしまうんですね。

どうでしょうか?日常生活の中で、家事もそうだし仕事もそうですが、「できる自分であろう」というようにしていたりしませんか?

特に仕事だと、

- 頼まれたことは絶対自分でやりきろうとする

- 同僚のあの人よりも、少しでも成績が良い成績だったり、仕事が早いだったりする

何かそういうそつなくできる自分であることで、安心を得ようとしている、みたいなことってないでしょうか?

「頼まれたら私できますよ」という風にすることで、もちろん能力がついたりとか、できることが増えたりとかっていうメリットはあると思います。なんですけど、「仕事ができる自分だから認められる」という風にしてしまうと、じゃあ仕事ができなくなった時に、落ちぶれたと感じたりとか、無力感のようなものに向き合うことになってしまうと思うんですね。

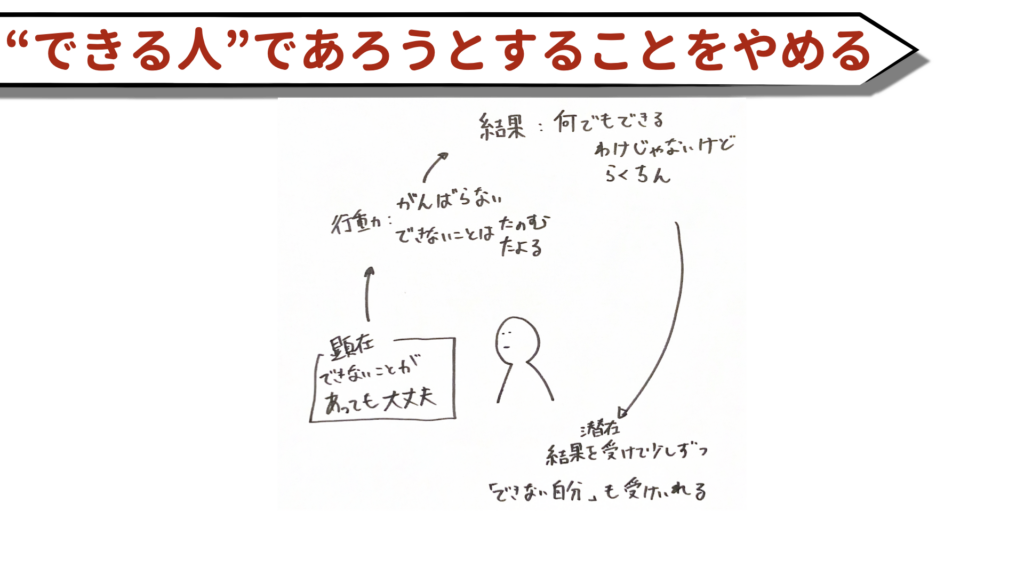

なので、そうではなくて「できない自分でもいい」とか、「できないところがある自分があってもいい」というステップを、まずは踏んでいけるといいと思います。

僕自身のことで言うと、自分が一番無能だと思いながら仕事をしているようなところがあるのですが、自分ができない自分であることを認めると、何でも自分でやろうとするということが減ってきたかな、という実感があります。そうすると人に頼るということができるようになりました。

それをすることで、

- それが得意な人にとっては楽しくて、できることで活躍できること

- 僕にとっては苦手なことをやらなくて済んで、気持ちも体も楽になる

という結果になったんですね。

「餅は餅屋」みたいな言葉もありますが、自分が得意なことに集中して、自分が苦手なことは得意な人にお願いしよう、ということができるようになってくると、むしろできないことがあるのって普通のことだよね、だからこそ自分ができないことがあったとしてもいいし、逆にできることで人の役に立てればいいな、という風になっていったんじゃないかなと思います。

自分に厳しい評価をすることをやめる

二つ目は、「自分に厳しい評価をすることをやめる」です。

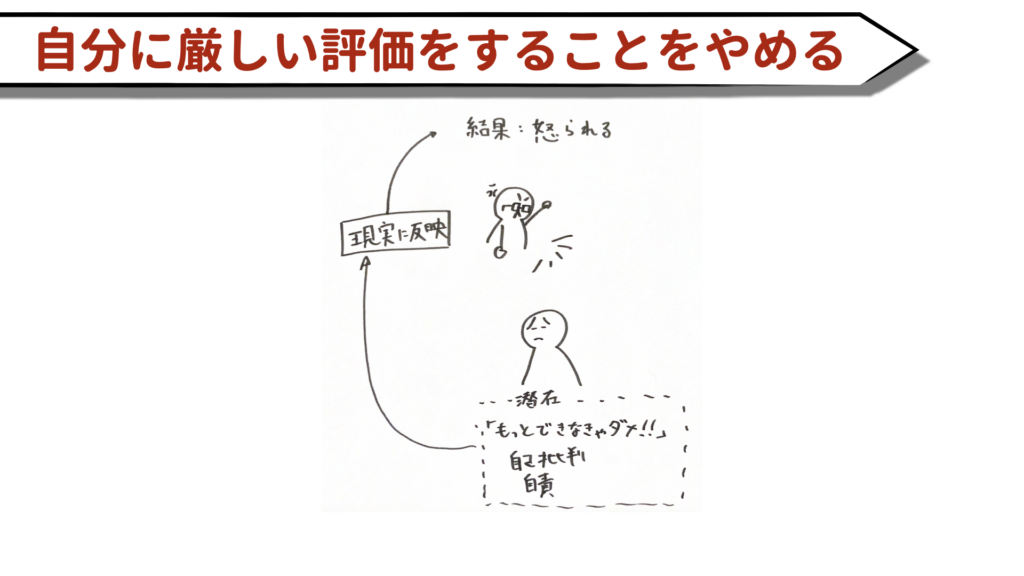

まずこちらの図を見て欲しいんですけど、

「思考は現実化する」という本とかってすごく有名だと思うのですが、あの本って正しくは、僕たちが潜在意識で納得していることが現実に現れる、ということなんですね。

そこで、自分に厳しく評価をするということを潜在意識の中で信じていると、それが現実にも反映してしまって、自分のことを批判してくる人が現れたり、自分のことを責めてくるような人が現れるということが起きてしまうんですね。

具体的に言うと、

- 一人反省会のような感じで自分をついつい責めてしまう

- 「だから自分はここがダメなんだよ」みたいに自分を批判したり否定したりしている

このような時間を取っていることってあったりしませんか?

これってつまり、すごく自分に厳しくて、自分のことを大切にしていない時間、という風に言えるんですね。

これももちろん、批判や否定があるからこそ次の改善について考えられたり、能力がつくということがあります。でも自己肯定感が低い人の場合に関しては、まずは自分自身のことを認めることとか、自分に寄り添ってあげることの時間を取る方が大切なんですね。

自己肯定感が高まってきて、できることが増えてきて、立場的にも責任のある立場になってきた人には、むしろ建設的に自己否定をしたりとか、批判にも耳を傾けるということはすごく大事です。

でも繰り返しますが、自己肯定感が低い場合は、まずは自分に優しく、自分に寄り添って、自分と仲直りする、ということができる必要があります。

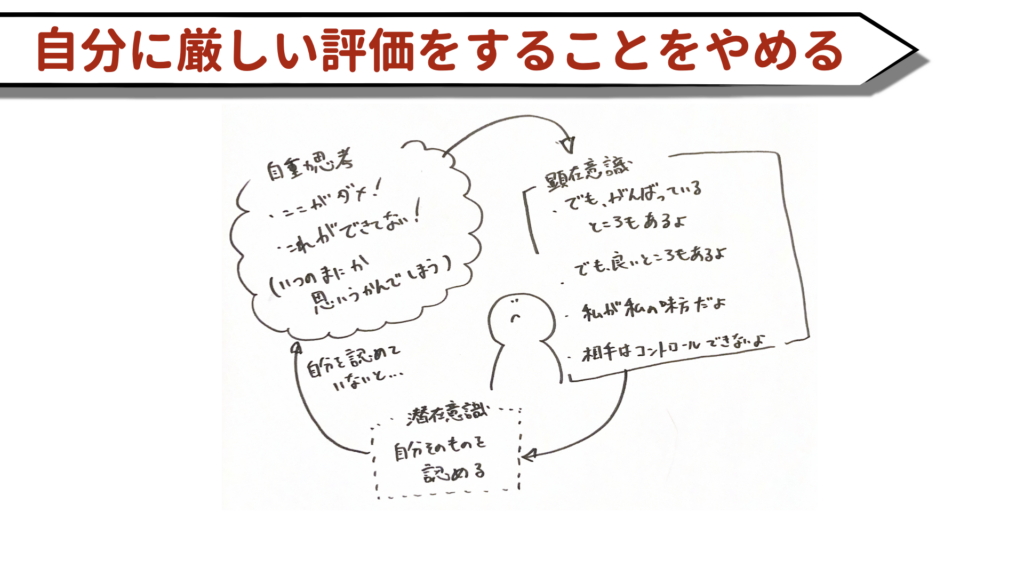

そこで大事なのが、自分自身にもちゃんと寄り添ってあげる、ということです。

自分を認める時間取っていますか?

- 「自分も頑張っているところもあるよ」

- 「自分も一生懸命やっているよ」

- 「私はずっと私自身の味方だよ」

そんな言葉を自分自身に投げかける時間を、ちゃんと取ってみて欲しいんですね。これ、嘘でもいいから繰り返し言ってみてください。

もしかすると、最初はこのセリフを言った後に、自動思考で「自分が味方って何だよ」とか「自分そんな頑張ってないじゃん」とか、こんな風に反発するような思考が起きてくるかもしれません。そういう言葉が生まれる場合は、あなたの潜在意識が自己否定をしている状態だからこそ、そういう自動思考が出てくる、ということを覚えておいてください。

だけれども、どうか繰り返し唱えてみて欲しいんですね。そしてそれを唱えながら、

- 「うん、確かにこういうところは頑張ったかもしれない」

- 「確かにこれについてはちゃんとやってるよね」

- 「なんだかんだ言って、一生この体とこの自分と付き合っていくんだもんな」

ということを振り返ったり、自分に投げかけるということを繰り返して欲しいんですね。

継続することで、潜在意識の方でも自分自身という存在そのものを認めるということが少しずつ進んでいきます。もちろんすぐに現実が変わって、周囲の人がみんないきなり優しくなる、みたいなそんな劇的な変化はすぐには起こらないと思います。他人をコントロールすることっていうのはできないんですね。

だけれども、自分自身の考え方っていうのはコントロールができます。なのでもしあなたが周りに敵だらけだとか、冷たい人・厳しい人だらけだ、という環境だとしても、まずは自分自身が自分の味方である、ということをしてあげて欲しいんです。

自分に厳しくするっていうのはやめて、自分自身に寄り添ってあげる。そしてこれから先も一生付き合うあなた自身なので、まずはそんなあなたに寄り添えるようになっていって欲しいなと思います。逆にそれができるようになったら、いずれは好きなだけ建設的に自己否定をしてあげればいいんじゃないでしょうか。

他人をコントロールしようとするのをやめる

三つ目は、「他人をコントロールしようとするのをやめる」です。

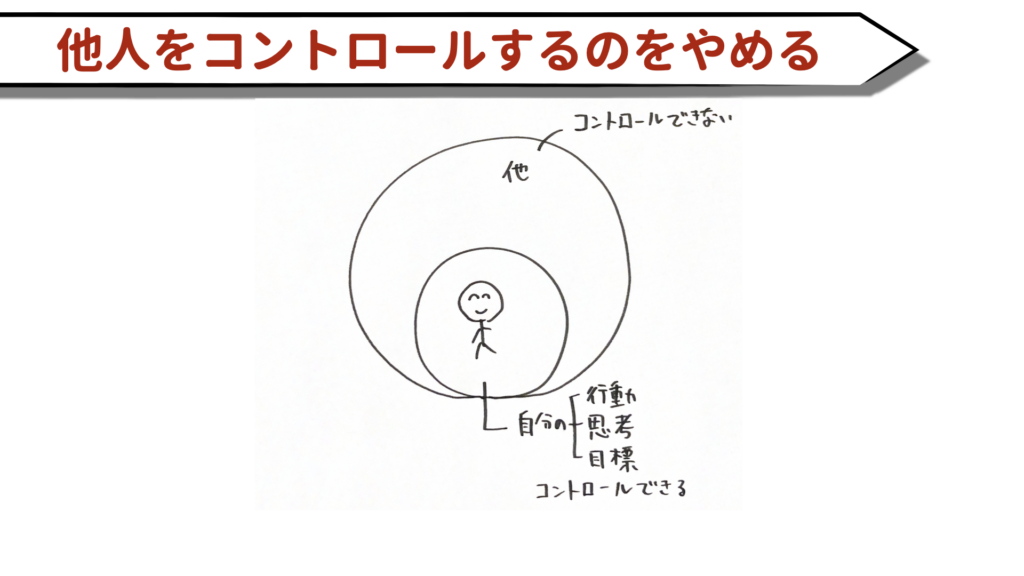

これもまずはこちらの図をご覧ください。

どうでしょうかね?

- 人の言動

- 相手が思い通りにしてくれない

- 相手が自分に対して嫌なことを言ってくるとか、嫌なことをしてくる

そういったことって少なからずありますよね。そしてそれに対してイライラしたりとかモヤモヤしたりとか、「なんでこういう風にしてくれないの?」「なんでそんなことしてくるの?」みたいに怒りの感情とか悲しい感情を感じる、ということとかってあるんじゃないかなと思います。

そこで大切なのがこの図でして、僕たちがコントロールできるものって結局自分自身だけなんですね。

その中でも、

- 自分自身の行動

- 自分自身がどう考えるかという思考

- 自分自身が何を目指すかという目標

という3つが、コントロールできるものなんです。

逆に言うと、それ以外のものは何もコントロールができない、というわけなんですね。

- 天気もコントロールできない

- いつ地震が起こるかということもコントロールができない

- 日本の政治についても、一票を投じるという自分の行動はコントロールできるけど、じゃあどの政党が与党第一党になるかということは僕たちはコントロールができるわけじゃない。

そしてじゃあ普段、あなたの身近にいる家族だったり仕事仲間だったりとかいうものも、コントロールができないわけです。

- 職場の同僚が真面目に働かない

- 職場の上司が怒ってばかりだ

- 奥さんが優しくしてくれない

- 子供がYouTubeばかり見ている

といった、自分以外の外側に対してモヤモヤしたりイライラしたり悲しくなったり、みたいなことってあるんじゃないかなと思います。

でも結局その人の行動とか、その人がどう思うかとか、その人がそれに対して何を自分に対して言ってくるかとかっていうのは、その人の選択なんですね。自分自身が相手をコントロールすることとか、自分自身の思い通りに相手に動いてもらうことっていうことは僕たちはできないわけなんです。

そして僕たちができることっていうのは繰り返しですが、

- 自分自身が何をするかという自分の行動

- 自分自身がどう思うか、どう考えるかという自分の思考

- 自分自身は何を目指すのかという目標

これらがコントロールできることなんですね。

もし今の職場が嫌だと感じるのであれば、まずはその自分自身の気持ちに寄り添ってあげて、その気持ちを認めてあげてください。そして「じゃあどういった職場で働きたいのか」だったりとか、「じゃあどういった職場環境にしていきたいのか」という自分の目標っていうのはコントロールできるわけですね。

もし今の職場で頑張ろうと思うのであれば、自分が周囲の人たちにどういう言葉掛けをするのか、っていう行動は変えられます。なんですけど、それを伝えたところで相手がどういう行動をするかとか、どういう反応をするかっていうのはコントロールができないわけですね。

そして相手はコントロールできないんだけど、自分自身の行動はコントロールできるわけですね。なので自分が相手に何をするかとか、自分が相手に何を伝えるかとか、それらを伝えた相手の反応を見て、結局自分は次にどういうことをしていくのか、何を目標にするのか、っていうのはコントロールができるわけです。

なので相手をコントロールしないこと、相手を思い通りにしようとしないこと、というのが大事で、逆に自分自身をコントロールすること。その上で自分をコントロールして相手に何を伝えるのか、相手に何をするのかという「自分だけをコントロールするんだ」という日々を過ごす意識ができるといいんじゃないかなと思います。

「Be-Do-Have」のバランスと行動の重要性

はい!ここまでは3つの手放すことについてお話ししてきました。

ここまで見てくださったあなたは、ご自身の心と向き合うための大切なヒントを受け取ってくださったんじゃないかなと思います。

そしてここで注意していただきたいことがありまして、それは何かと言うと、今日の解説を聞いて「じゃあ何も行動しなくていいんだ」とか「すべて手放してしまえばいいんだ」「諦めてしまえばいいんだ」と誤解しないで欲しい、ということなんです。

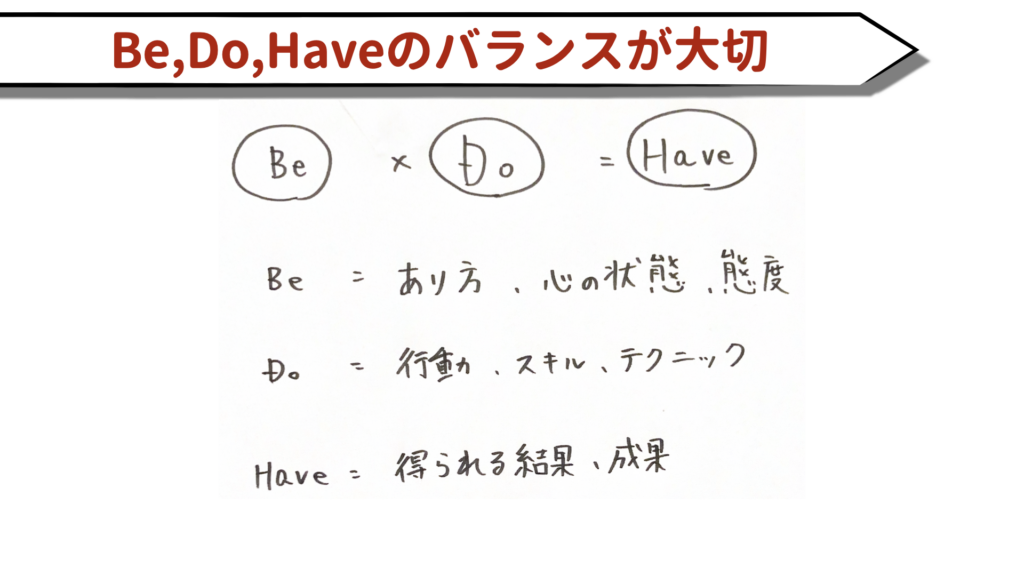

今日の記事ではやめることをたくさん伝えてきたのですが、行動することももちろん大切なんです。これはBe,Do,Haveという考え方で説明ができる大事なことなんですね。

- Be:あり方や心の状態や態度のこと

- Do:行動やスキルやテクニックのこと

- Have:得られる結果や成果のこと

今日話した手放すことというのはどちらかというとBeの話を中心にしていまして、そのBeを手放した結果、Doも変化していきますよ、というようなお話をしてきました。

しかし手放すことばかりに意識が向いて、大事な行動Doまで手放してしまうと、Haveの結果も得られなくなってしまいます。執着しないことや手放すことや「どうでもいいよね」という態度でいることはもちろん大事なことなんですけれども、時には目標を追うことや誰かのために頑張ることも大事でして、これをやめてしまうと、結局何も得られず望む未来を手にすることも難しくなってしまうんです。

もしすべてを手放してしまって、せっかく心が少し楽になったのに、今度は何もできていない自分とか、欲しいものを何も手に入れられない自分に焦りを感じてしまうということになってしまうと、このままでいいのかなと不安が募ってしまったりするかもしれませんよね。

大事なのはこのBeとDoのバランスを取りながらHaveという結果を得ることでして、何を止めるのか、そしてどんな自分でいるかというBeと、その上でどんな行動を選びどんな行動はしないのかというDoと、そしてその掛け合わせによってどんな未来を望むのかというHaveというあなたの心の軸をしっかりと見つめ直すことが大事なんです。

例えば、

- 「自分はできる人であろうとする」ということをやめるのは、能力を磨くという行動までやめることではありません。そうではなく「できない自分でもOK」という存在あり方を認めながらも、できる範囲で行動を続けるということが大事です。

- また「自分に厳しい評価をやめる」のは、成長のための反省や改善の行動までやめることではありません。まずは自分に寄り添うというあり方を大切にしながら、建設的な改善の行動を選ぶということです。

- また「他人をコントロールするのをやめる」というのは、人とのコミュニケーションをやめることではありません。「相手はコントロールできない」という自分自身のあり方でいながらも、「相手に何を伝えようか、どんな風に伝えようか」という行動は選ぶ、ということです。

ここまで聞いて「難しい」って思うかもしれないですけど、それで大丈夫です。それで大丈夫ですので、どうか頭の片隅にこのBe,Do,Haveのことを覚えておいてください。そしてそのバランスを取るというのを少しずつ取れるようなあなたになることを応援しています。

このバランスが取れるようになっていくことで、無理をしなくてもうまくいくあなたになっていきますので、バランス感覚を日常の中で実践してみてくださいね。

まとめ

はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。

今日の内容を通して、少しでも気持ちが楽になりつつ行動もできるあなたになっていただけたらとても嬉しいです。

ただ実際に日常の中でBe,Do,Haveのバランスを取っていこうとすると、一人ではなかなか難しいだったりとか、「これで私って実践できているのかな?」と感じてしまうこともあるかもしれません。僕の「見方の学校」というスクールの中では、より深く解説やフィードバックをしているのですが、もし少しでも興味を持ってくださったら、まずはメルマガにもぜひ登録してみてください。

メルマガの方は週3通くらいは配信をしていまして、今日の記事のような見方に関するヒントやBe,Do,Haveのことも話していますので、まずはメルマガをポチッと登録いただきまして、情報をたくさん見ながら日々実践してみていただければと思います。

はい、それでは今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。

おとうふメンタル相談室 その他の記事はこちら

https://office-aria.com/sitemap/

おとうふメルマガはこちら

https://office-aria.com/mail-magazine-otofu/

コメントを残す